4000期的积累,是《中国邮政报》辉煌历程的见证,更是邮政行业蓬勃发展的缩影。每一期的精彩内容,都凝聚着作者们的智慧和汗水,是他们对邮政事业的深情厚爱。感谢你们的辛勤耕耘和不懈努力,是你们用笔墨绘就了邮政行业的壮丽画卷。

刚刚您看到的文字是我们用AI生成的一段《中国邮政报》出版4000期寄语。从脑力到算力,数字时代,我们用创新变革来纪念又一个千期节点。

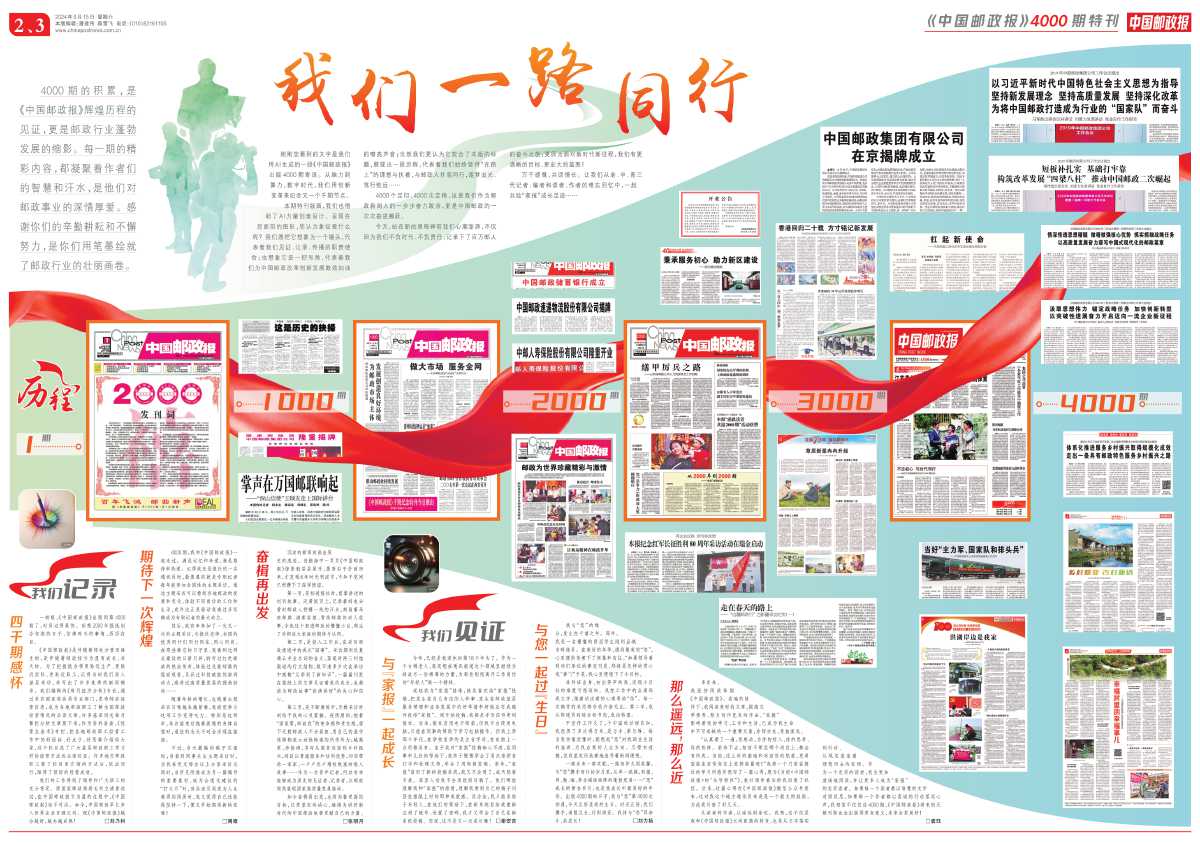

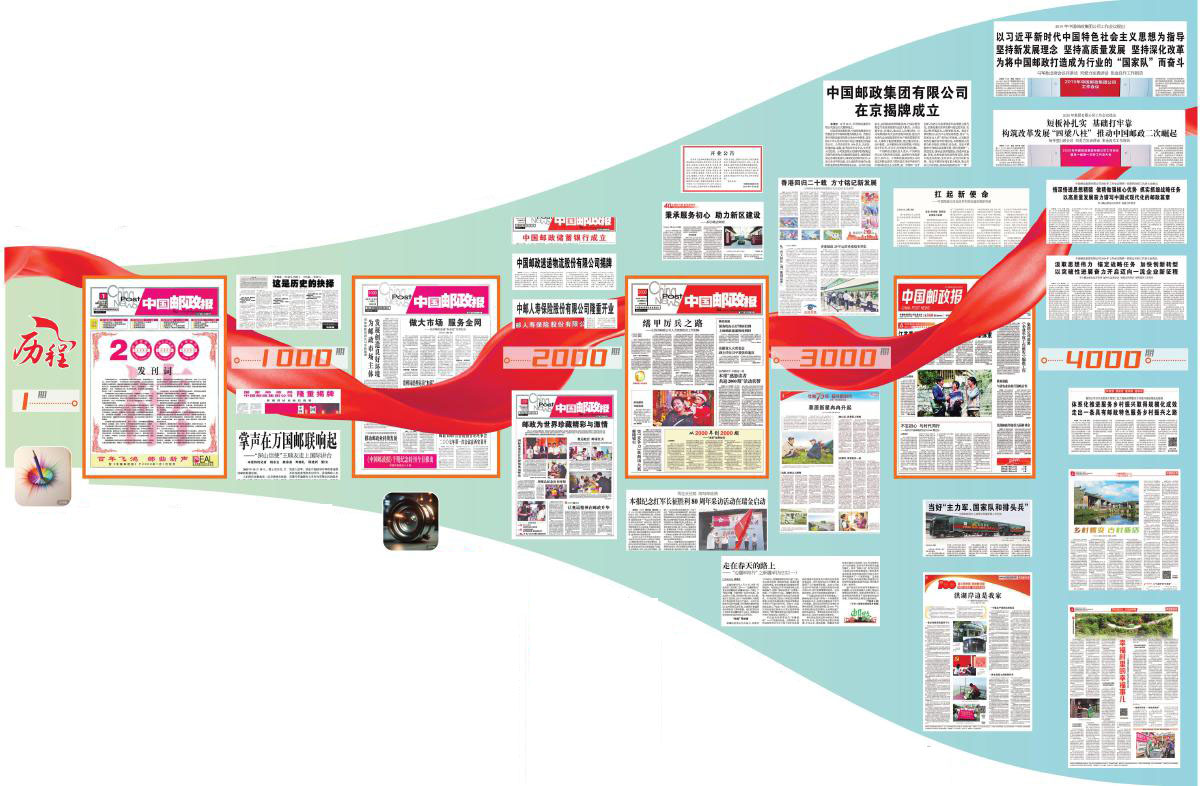

本期特刊版面,我们也借助了AI力量创意设计。呈现在您面前的图形,您认为象征着什么呢?我们愿把它想象为一个镜头,代表着我们见证、记录、传播的职责使命;也想象它是一把号角,代表着我们为中国邮政改革创新发展鼓劲加油的嘹亮声音;当然我们更认为它契合了本版的标题,展现出一段历程,代表着我们始终坚持“在路上”的理想与执着,与邮政人并肩同行,逐梦追光、笃行致远……

4000个足印、4000次定格,这是我们作为邮政新闻人的一步步奋力跋涉,更是中国邮政的一次次奋进腾跃。

今天,站在新的里程碑前我们心潮澎湃,不仅因为我们不负时代、不负责任,记录下了百万邮人的奋斗之旅;更因为面对新时代新征程,我们有更清晰的目标、更宏大的蓝图!

万千感慨,共话情长。让我们从老、中、青三代记者、编者和读者、作者的难忘回忆中,一起共绘“家报”成长足迹……

历程

我们记录

四千期感怀

一转眼,《中国邮政报》出版到第4000期了,时间过得真快。回想2000年报纸创办初期的日子,仿佛昨天的事情,历历在目。

《中国邮政报》是伴随着邮电分营而诞生的,是伴随着邮政扭亏为盈而成长、壮大的。为了把报纸办得更贴近生产、更贴近实际、更贴近职工,记得当时我们深入基层采访,采写出了许多优秀的新闻稿件。我们编辑的《每月经济分析》专栏,通过采访国家邮政局专业部门,发布邮政经营信息,成为各地邮政职工了解全国邮政经营情况的必读文章,许多基层同志每月都把分析文章剪下来,作为资料备查。《经营点金术》专栏,把各地邮政职工经营工作中的好经验、好点子、好思路介绍给大家,这个栏目成了广大基层邮政职工学习好的经营方法的必读栏目。许多地方邮政职工看了栏目里介绍的方法后,依法而行,取得了很好的经营成效。

我们的工作得到了领导和广大职工的充分肯定。原国家邮政局局长刘立清曾说过,在中国邮政扭亏为盈的过程中,《中国邮政报》功不可没。如今,中国邮政早已步入世界企业百强之列。祝《中国邮政报》越办越好,越办越成熟! □刘乃科

期待下一次辉煌

4000期,我和《中国邮政报》一起走过。满是记忆和珍爱,满是期待和热爱。记得我还是报社的一名通讯员时,最羡慕的就是专职记者每年能参加全国性的主题采访。通过主题采访可以看到各地邮政的发展和变化,体验不同岗位的工作和生活,或许这正是驱动我通过多写稿成为专职记者的最大动力。

其后,我有幸参加了一次又一次的主题采访,与报社老师、全国的优秀同行们同行同往、同心同向。在那些难忘的日子里,我看到过网点建设的日新月异,聆听过红色邮政的热血传奇,体验过戈壁邮路的孤寂艰苦,见识过科技赋能的澎湃动力,感受过高质量发展的强劲脉动……

随着年龄的增长,也随着主题采访日程越来越紧凑,我感觉参与这项工作变得吃力。特别是这两年,采访结束后拖着疲倦的身体返程时,退怯的念头不时会浮现在脑海。

不过,当大篇幅的稿子见报时,当看到同事关注主题采访时,当我在党支部会议上分享采访见闻时,当所见所感成为另一篇稿件的重要素材、成为合理化建议的“打火石”时,当沿途见闻成为人生难得的阅历时,我又觉得自己还能再坚持一下,便又开始期待新的征程!

□周唯

奋楫再出发

沉淀的新闻刻画出历史的痕迹。当脑海中一页页《中国邮政报》掠影般层层展开,墨香似乎扑面而来,才发现6年时光积淀中,不知不觉间已积攒下了深厚情谊。

第一页,是初进报社时,前辈讲述的创刊故事。泛黄纸页上,记录着邮电分营时邮政人拼搏一线的汗水,刻画着马班邮路、溜索姑娘、雪线邮路的动人故事,令我这个初进邮政的懵懂小白,萌生了对邮政大家庭的期待与认同。

第二页,是投入工作后,在采写邮政报道中的成长“囧事”。采访期间反复确认专业名词的含义、落笔时再三纠结报道的行文结构,数不清多少次在采访中感慨“又学到了新知识”,一篇篇刊发在报纸上的文章见证着我的成长,也凝结为邮政故事“讲清讲好”的决心和信心。

第三页,是不断磨炼中,无数采访时刻给予我的心灵震撼。疫情期间,抱着“国家需,邮政在”的使命感和责任感,留下无数邮政人不分昼夜、用自己的坚守保障物流大动脉畅通的所作所为;越高原、涉险滩,书写从脱贫攻坚到乡村振兴,邮政以普遍服务和协同优势,切实帮助一家家、一户户农户增收致富的感人故事……作为一名青年记者,何其有幸能够成为历史的见证者、记录者,以邮政视角展现国家高质量发展脉动。

如今奋楫再出发,也将向着更高的目标,以更坚定的决心,继续为讲好新时代的中国邮政故事贡献自己的力量。

□张明月

我们见证

与“家报”一起成长

今年,已经是我退休的第18个年头了。作为一个古稀老人,我还想在通讯报道这个领域里继续为邮政尽一份绵薄的力量,为那些刚刚离开工作岗位的“年轻人”做一个榜样。

说起我与“家报”结缘,就是喜欢给“家报”投稿,把发生在自己身边的人和事、发生在邮政基层服务管理和业务发展中的好举措和好做法写成稿件投给“家报”。刚开始投稿,我都是手写信件寄到报社。后来,报社启用电子邮箱,但我不会使用电脑,只能在同事的帮助下学习电脑操作。但我上学那个年代,在学校里学的是注音字母,在电脑上一点用都没有。由于我对“家报”投稿痴心不改,在同事和儿孙的帮助下,我终于慢慢学会了用汉语拼音打字和处理文档,学会了用邮箱发稿。前年,“家报”启用了新的投稿系统,我又不会用了,成天愁眉不展。家里人劝我不会用就别写稿了。他们哪能理解我和“家报”的感情,理解我看到自己的稿子刊登在报纸上时的那种成就感。没办法,我只能求助于年轻人,在他们的帮助下,在新系统里给我重新注册了账号、设置了密码,我才又学会了自己在新系统投稿。您说,这不是又一次成长嘛!□谢安吉

与您一起过“生日”我与“您”的缘分,发生在千禧之年。那年,我是一名懵懂的青涩学生刚到县城当邮递员。在美好的年华,遇到最美的“您”,心里便悄悄埋下了倾慕和向往。“如果领导看到咱们单位的事迹刊发,那将是怎样的赏心悦‘事’?”于是,我心里便埋下了小目标。

非科班出身、初出茅庐的我,实现小目标的难度可想而知。我把工作中的点滴码成文字,抱着试试看的心理寄给“您”。每一次稿件的采用都令我兴奋无比。第二年,我从邮递员到综合秘书岗,成功转型。

干宣传工作久了,个中滋味甘甜自知,我经历了多次得与失、是与非、荣与辱。每当我彷徨犹豫时,就想起“您”对我职业生涯的滋养、为我点亮的人生方向。尽管有遗憾,但我坚定而执着地追寻着新闻理想。

一路走来一路欢歌,一路相伴久闻其馨。与“您”携手而行的岁月里,从单一纸媒,到报、网、微、端、屏全媒体矩阵的蓬勃发展……“您”成长的黄金岁月,也是我成长中最美好的年华。出版4000期的日子,我与“您”第4000次相遇,今天正好是我的生日。时光正好,我们携手,道阻且长,行则将至。我将与“您”同奋斗、共成长! □刘力扬

那么遥远,那么近

多年来,我坚持阅读每期《中国邮政报》。在她的陪伴下,我阅读美好的文章,提高文学修养,努力创作优良的作品。“家报”影响着我的学习、工作和生活,已成为我生命中不可或缺的一个重要元素,亦师亦友,受益匪浅。

“认真看了一遍,很感动,为你的投入、你的思考、你的热情。坚持下去,相信不管在哪个岗位上,都会有所成。当然,这么好的基础和对宣传的热爱,更希望能在宣传岗位上发挥能量哦!”我将一个月前在报社的学习所感所想写了一篇心得,题为《当好<中国邮政报>的“头号粉丝”》,报社领导看后给我回复了私信。后来,这篇心得在《中国邮政报》微信公众号发布,这对我这个地方通讯员来说是一个极大的鼓励,为此我兴奋了好几天。

从读者到作者,从遥远到亲近。我想,这不仅是我和《中国邮政报》之间距离的转变,也是从文字落实到行动、从现实追逐着理想而去的征程。作为一个忠实的读者,我会更加虔诚地阅读,并让更多人成为“家报”的忠实读者。如果每一个读者都以智慧的文字对照反思,如果每一个作者都以真诚的行动落实心声,我相信不仅仅这4000期,《中国邮政报》将来的无数刊期也会出版得更有意义,未来会更美好!

□袁珏