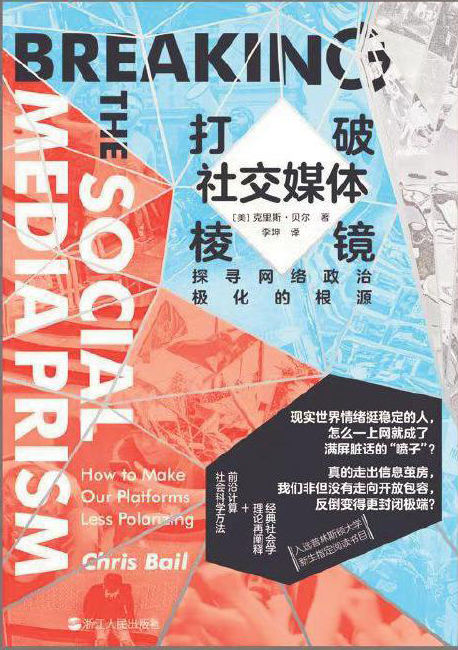

书名:《打破社交媒体棱镜:探寻网络政治极化的根源》

作者:克里斯·贝尔

出版社:浙江人民出版社

适读人群:媒体(包含自媒体)工作者及关注社交媒体的读者

在社交媒体成为生活基础设施的时代,“信息茧房”的概念已深入人心。人们普遍认为,只要主动接触多元观点,就能打破认知闭环。但是,美国杜克大学政治学者克里斯·贝尔在《打破社交媒体棱镜:探寻网络政治极化的根源》中提出颠覆性观点:社交媒体并非简单的信息过滤器,而是具有折射效应的棱镜,既扭曲着我们对世界的认知,也重塑着个体的身份认同。棱镜效应使得极端观点被放大,温和声音逐渐消弭,形成了看似喧嚣实则割裂的公共空间。

棱镜隐喻:超越茧房的认知

贝尔以“棱镜”重构了对社交媒体的理解,他将社交媒体比喻为折射身份而非反映身份的棱镜。传统“信息茧房”强调选择同质化信息导致的封闭性,而棱镜理论揭示了更深层的扭曲机制。社交媒体通过算法推荐和用户互动,将复杂的社会现实折射为碎片化的光谱,使用户在棱镜中看到经过特定角度折射的世界。这种折射不仅改变信息接收的范围,更重塑了个体对自身和他者的认知框架。

书中描述的实验验证了这一理论:当研究团队创建中立的机器人账号试图缓和政治讨论时,无论是民主党还是共和党用户,反而都表现出更强烈的立场固化。贝尔指出,这种“逆火效应”源于人类心理深层的自我验证需求——面对异见时,人们本能地强化既有信念以维护身份认同。社交媒体的即时反馈机制加剧了这种认知扭曲,形成“自我强化的棱镜回路”。

棱镜的折射作用还体现在社会地位的虚拟重构上。书中案例证明,许多现实生活中缺乏存在感的个体,通过极端言论在网络空间获得“微名人”的虚幻地位。例如,内布拉斯加州的埃德在现实中失业潦倒,却在社交媒体上通过攻击自由派获得虚假的关注与认同。这种地位重构使得极端言论成为身份救赎的工具,进一步固化了认知偏差。

极化悖论:极端化心理机制

通过深度访谈,本书揭示了极端化背后的心理动因。那些在现实中处于社会边缘的个体,往往在网络空间通过极端言论寻求存在感。这种行为既是对现实挫败的补偿,也是身份认同的重构过程。比如,书中提到的雷·怀特在现实中谦逊有礼,却在匿名账号中发布极端言论,这种人格分裂揭示了社交媒体作为心理补偿机制的阴暗面。

极端言论的传播本质是一种“地位竞争游戏”。贝尔发现,极端派内部存在激烈的“正确性竞赛”,参与者通过不断升级立场来争夺话语权。这种竞争机制导致观点逐渐走向极端,形成“激进下沉螺旋”。而温和派则因害怕遭受攻击而选择沉默,进一步强化了极端言论的主导地位。言论的动态失衡使得公共讨论沦为极端观点的战场。

社交媒体的棱镜效应还制造了“虚假极化”的认知陷阱。研究显示,极端派在用户中仅占少数,但他们的高频发声营造出“多数人认同”的假象。“一致同意谬误”让温和派误以为己方处于劣势,从而加剧沉默。贝尔通过数据分析指出,实际社会中的政治分歧远小于社交媒体呈现的极端对立,这种认知偏差正是棱镜折射的结果。

破镜之道:重构对话的可能

面对棱镜效应的挑战,贝尔提出了三重解决方案:认知觉醒、行为修正与对话重塑。他强调,用户首先需要认识到社交媒体的折射机制,建立对信息来源的批判性意识。其次,应主动调整互动策略,避免陷入立场对抗的恶性循环。最后,通过深度共情的对话方式,重建跨越分歧的理解桥梁。

本书提供的案例显示,有效的对话需要突破“立场攻防”的惯性模式。例如,当用户尝试理解对方的叙事逻辑而非直接反驳观点时,对话质量显著提升。贝尔建议采用“元认知提问”策略,引导讨论从立场争执转向对认知过程的反思。这种对话方式不仅能减少对立,还能促进更具建设性的公共讨论。

然而,贝尔也清醒认识到个体努力的局限性。他指出,仅凭用户改变难以彻底消除棱镜效应,需要平台、社会和制度层面的协同变革。例如,优化算法推荐机制以减少极端内容的曝光,建立更有效的对话规则,以及通过教育培养公民的媒介素养。这种多层次解决方案的提出,展现了贝尔作为学者的现实关怀与理论深度。

在社交媒体塑造公共领域的时代,本书为理解网络政治极化提供了全新视角,它既是学术资源,亦是研究数字时代政治极化复杂性的催化剂。贝尔的棱镜理论不仅揭示了技术如何重塑人类认知,更深刻剖析了极端化背后的心理与社会动因。 □曾紫涵