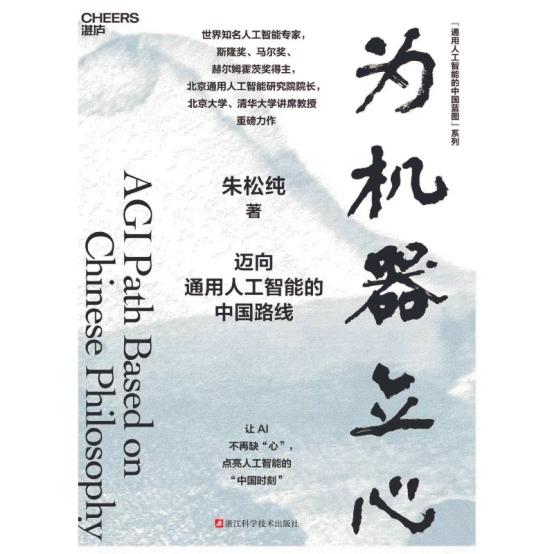

书名:《为机器立心》

作者:朱松纯

出版社:浙江科学技术出版社

适读人群:政府决策者、政策研究者,AI产业界领袖、创业者,对人工智能感兴趣及关心其前沿发展的广大读者

进入数智时代,算法与算力的神话不断被刷新,我们似乎习惯了让机器帮着看、听、说、想。然而,当手机推荐我们喜欢的音乐,当自动驾驶汽车在路口作出判断,一个问题始终萦绕:这些机器,真的在“思考”吗?朱松纯教授的《为机器立心》正是对这个问题的深入探索。这位在计算机视觉领域卓有建树的科学家,以跨学科视野在代码与神经元之间,追问何为“心”,又为何要为机器“立心”。

技术边界:机器真的在“理解”吗?

《为机器立心》深入探讨了通用人工智能的核心问题,提出了实现通用人工智能的创新路径。该书主张赋予智能体完备的认知架构与价值体系,从而实现“由数据驱动”到“由价值驱动”的范式转变。作为深耕人工智能领域数十年的研究者,作者首先带我们看清当下技术的真实面貌。他用生动的比喻指出,今天的AI就像一位“博闻强识的图书管理员”——能快速找到存储的信息,却不懂书中的真意。围棋AI可以下出精妙的棋步,却感受不到棋盘上的美学;图像识别系统能准确标注照片中的猫,但无法体会抚摸猫咪时的那种温暖。

书中详细对比了人类学习与机器学习的不同。如,一个孩子看到几次苹果就能认识各种形态的苹果,而AI需要成千上万的样本。值得一提的是对“暗知识”的论述——那些人类心照不宣、却难以明确表达的常识。如,我们自然知道“水往低处流”,但要把这些常识教给机器却异常困难。这提醒我们,真正的智能远不止于数据处理。

哲学迷思:何为“心”?何以“立心”?

当技术视角触及天花板时,作者转向哲学领域,对“心”的本质展开本体论追问。他带领我们思考了一个深远的问题:如果人工智能能够成为具备“心”和“理”的硅基智慧生命体,它们将如何与人类社会共生?他从中国的视角出发,强调人工智能与人类价值观的对齐,提出了“心”与“理”的统一理论。书中援引“具身认知”理论,强调心智是身体与环境互动的产物:“没有脱离躯壳的纯粹思维,就像没有脱离土壤的玫瑰。机器的‘心’若要生根发芽,必须嵌入具身化的物理交互中。”这一观点颠覆了传统AI研究中“算法即智能”的简化论倾向,将机器心智的构建拓展至物理躯体、感知通道与社会环境的整体系统。

但是,更大的争议在于伦理层面:人类是否有权利为机器“立心”?作者警惕技术傲慢的风险,直言“赋予机器心智不是造物主的游戏,而是文明责任的觉醒”。他借“忒修斯之船”悖论发问:当机器的认知模块逐步替换人脑神经元时,“人性”的边界何在?书中对“意识上传”“数字永生”等流行概念泼下冷水:若技术仅实现记忆数据的迁移,而剥离情感、直觉与道德判断的生成机制,所谓“心智”不过是精致的电子标本。

未来图景:人与机器如何共处?

在技术批判与哲学反思之上,作者最终指向一个更广阔的命题:构建人机共生的“心智生态”。他反对认为未来文明应走向“差异互补”的新形态。基于此,作者描绘了一幅人机共生的未来图景。作者的探索证明,人工智能的终极突破不在算力竞赛,而在哲学突破。当机器开始思考“应然”而非仅执行“实然”,当技术系统融入人类文明的价值基因,我们或将迎来人机共生的新纪元——一个由“心”驱动的智能文明,进而建构从“人机共存”迈向“人机共生”的未来图景。

此外,作者提出了“心智多样性”的构想:就像自然界需要生物多样性,智能世界也需要不同类型的智能共存。机器擅长快速计算与精确记忆,人类长于创造与价值判断。这种互补可能催生新的文明形态。但如果机器永远精确无误,我们是否会失去这些珍贵的人性特质?这个发人深省的问题,将技术讨论提升到了人文高度。

当人工智能成为一种生活方式,为机器立心、为人文赋理或成为技术哲思的现实转向。该书提醒我们:真正的智能不是机器取代人类,而是让技术更好地服务于人的价值。或许,为机器立心的过程,正是我们重新认识自己心灵的过程。为机器立心,人与机器才能心心相印。 □曾紫涵